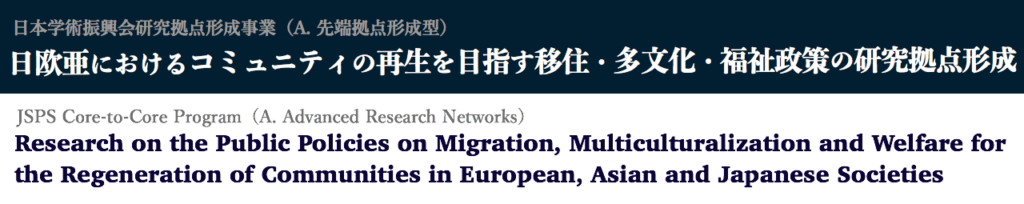

日本

拠点機関

神戸大学

国際文化学研究推進センター

(現 国際文化学研究推進インスティテュート)

本プロジェクトの拠点機関たる神戸大学国際文化学研究科に附設されている国際文化学研究推進センターが、拠点機関や協力機関との連絡業務を担う。当センターは、研究開発部門、連携事業部門、国際交流部門、移民研究部門、重点研究部門の5つの部門から成るが、移民研究部門長を中心に各部門長が本プロジェクトの重要な一翼を担う。これら5部門の総力を挙げて、内外の研究者と連携した本プロジェクトの充実と成功、 及び若手研究者の研究支援に尽力する。当センターの財政的資源と人的資源をよりいっそう効率的に活用することを通して、業務体制の充実に力を入れていく。事務支援体制としては、神戸大学国際文化学研究科事務部が中心的な役割を担い、国際部と相互に連携し、日本学術振興会との連絡調整、外国人研究者招へいに係る手続き、委託費の適正管理・執行等の各種支援を行う。

協力機関

東京外国語大学国際関係研究所は、語学研究の確固たる基盤をもとに、国際関係論と地域研究を両輪とした実証的な国際問題研究に携わっている。同研究所は、急速なグローバル化によって人の移動や多文化化が加速する状況において、世界政治の観点からのマクロな分析と、ローカルな実態に関する実証的研究とを効果的に統合するために欠かせない協力機関である。

京都大学文学研究科アジア親密圏/公共圏教育研究センターは、グローバルCOE プログラム「親密圏と公共圏の再編成をめざすアジア拠点」を継続発展させるため開設された研究拠点である。その具体的任務は、「親密圏と公共圏の再構成」という課題にアジアの視点からアプローチする研究分野の確立、そのための国際連携ネットワークの構築、国際連携によるグローバル人材の育成にあり、まさしく本プロジェクトの協力機関となって連携するにふさわしい機関である。同センターが掲げる「ヨーロッパでは福祉国家の縮減が起きているが、「圧縮された近代」であるアジア諸国は、福祉国家を建設する前に世界経済危機に直面した。経済成長から福祉国家建設へ、という社会発展のシナリオにはもはや従えないのか」という緊迫した問題意識は、まさに本プロジェクトが共有する重要課題でもある。

国立民族学博物館は、周知のように、民族学及び人類学の幅広い視角から人類文化の多様な現状と動態を探究している。中でも、外国人の生活文化が、市民階級や労働者が作り上げた都市文化といかに衝突し又は適応しているのかを中欧を対象に研究する森明子教授、在日ネパール人労働者の共同体とメディアに関する調査を遂行している南真木人准教授、環南シナ海における漢族の移動や文化再生に関わる越境民族誌を追究する河合洋尚助教の3 名の参加は、本プロジェクトが取り組む論点の深化にとって重要な貢献を果たすことになろう。

宇都宮大学国際学部は、移住労働者の増大と定住化傾向によって南米系児童生徒数が急速に増加した栃木県に位置している。田巻松雄教授は、平成22〜24 年度文部科学省特別経費プロジェクトを契機に設けられた「宇都宮大学HANDS プロジェクト――北関東を対象とした外国人児童生徒支援のための地域連携事業」の代表を務めており、まさに「地域のグローバル化に向き合って、いかに安定した多文化的コミュニティを構築するか」という課題に正面から取り組んでいる。また、宇都宮大学はAPSIA(The Association of Professional School of International Affairs: 国際問題大学院連合)に準加盟会員として認定されており、その教育研究は国際的に評価されている。以上の理由から、宇都宮大学の参加は、本プロジェクトにとって不可欠である。

地方都市では、高齢化・過疎化の進展とも相まって、移住労働者の増加に伴う多文化化が国語学・日本語学にも喫緊の課題を提起している。特に重要なのは、移住者に教育される標準的日本語と地方の暮らしに密着した方言との懸隔が、移住労働者の生活圏への定着を往々にして妨げている点である。富山大学の東アジア言語文化講座は、国立国語学研究所のほかわが国の複数の地方国立大学とネットワークを形成し、多文化化が引き起こすこのような適応問題にいかに対処すべきかを国語政策のレベルで探究している点で、本プロジェクトにとって必須の協力機関である。