移住・移民研究センター長からのご挨拶

青山薫

人類は発生から現在まで常に移動し、近くにも遠くにも移住してきた。移動こそが人の特徴とも言われる。神戸大学移住・移民研究センター(KoMiReC)は、そのような人の移動がとくに近代以降もたらしてきた課題の重要性を認め、探究する。そこでは、個人的な人の移動と国家・国境との関係が具体的にあきらかになる。植民、労働、勉学、ライフスタイル、人間関係、戦争・紛争、迫害、飢餓など、さまざまな理由で私たちは国境を越えて移動する。近年ではグローバル化によって「低くなった」「揺らいでいる」と言われる国境が、しかし依然として私たちの移動を阻み、選別している。グローバルワーカー、「外人」、難民、留学生などと呼ばれる移民が生み出され、その対極にある国民と分断される。国籍と市民権をめぐる公的な関係も愛や情をめぐる親密な関係も、市場と金銭をめぐる関係も、分断と軋轢を前提に再定義される。すでにトランスナショナルである社会と国家・国境の関係が生み出す分断と軋轢である。他方、移動・移住する人びとと先住者の出会いは、政治経済に動かされ、これを動かすばかりでなく、文化、芸術、情報、言語的な交流をもたらし、創造を喚起する。KoMiReCは、このような複雑で動的な世界を複雑で動的なままとらえ、グローバルでありながら国家的な統治、管理、社会秩序の働きを正確に把握する。そして同時に、これらに対して個々人の生存戦略がつむぎだす世界を重視するような学術研究と交流を展開する。

ここでKoMiReCが神戸大学国際文化学研究科のイニシアティブで設立されたことの意義が活きてくる。

神戸は、近代日本を世界に開くための港を中心に発展した都市であり、その港は、諸外国の交易の要所となり、移民を受け入れ、外国人居留地に直結し、多文化・多宗教を経験し、戦災・震災を経た現在も貿易と観光の拠点となっている。同じ港は、国策としての最初の「移民船」をブラジルに向けて送り出した港でもある。開国によって移民送り出し国となった日本は、ハワイを始めとする太平洋オセアニア地域、そして北米大陸へと労働者を送り出すが、移民たちは、劣悪な労働条件に加え、不可思議な習慣をもち低賃金で「仕事を奪う」よそ者として排斥運動に苦しめられる。打開策と思われたブラジル移民でも、募集時の夢と希望を抱かせる約束とうらはらに、廃止されたはずの奴隷制を思わせる条件に人びとは苦しめられた。現代の日本で、技能実習生を代表とする外国籍の生活者・労働者たちが同様の経験を繰り返していることは、深く認識され、広く知られなければならないことの一つである。移民受け入れと送り出しの近代史を体現する神戸に暮らし、学ぶ私たちが、この仕事の一端を担うべきことは明らかに思われる。

神戸大学国際文化学研究科とその研究推進インスティテュートは、近代以降の人間社会の課題に学際的にとりくむ研究組織として、人文科学、社会科学、芸術、情報科学を専門とする研究者を擁し、協働を推進している。また、各研究者が牽引する、大学内外に開かれた教育、政策策定、企業活動、社会運動などの現場との連携を奨励している。人を徴づける移動を理解するため、その課題に対処するためにはまさにこのような学際的な取り組みが必要であり、KoMiReCはその必然から生まれた。神戸という地の歴史をふまえ、学際的な知識と実践の蓄積の中で、人の移住・移動がもたらす諸関係、ひいては社会構造の変化と再編成について探求するにふさわしい研究センターなのである。奴隷制を歴史に、難民を難民研究に、国籍を政治学に、第二言語習得を言語学に、ダイアスポラ文学を文学研究に、国際結婚をジェンダー研究に、「移民船」を地方史に閉じ込めるような、狭量な学問分野に基づくアプローチを転換することが、移住・移民研究には不可欠である。KoMiReCは、私たちの社会を形成し、新たな合理性や関係性、情報流通や生産性、新たな創造性、芸術や言語を生み出す複雑な現象としての移動に取り組む。人の移動は人の循環にとどまらず、生産と再生産の循環にとどまらず、知識と人間性の堆積と循環にまでおよぶものだからである。

移住・移民研究センター長 青山薫

移住・移民研究センター副センター長からのご挨拶

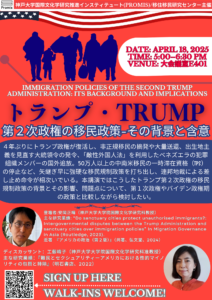

神戸市、関西地方、そして(もちろん)世界の移民研究が一堂に会する場として急成長を遂げている神戸移住移民研究センター(KoMiReC)の共同副センター長を務めさせていただくことは、大変光栄なことであり、また名誉なことです。Promisと国際文化学研究科が備えもつ学際的精神に育まれたこのセンターは、「移民研究」の最果てを探ろうとしています― 国境を含む様々な境界を越える人々の移動と非移動から、政治的・社会的な激変に伴い人々の間にどのように境界が生じるかまでや、混交性、混在性、流動性の多様な表現と表象から、壁、搾取的な移民制度、外部委託された移民「管理」の潮流まで、さらには慣行、思想、言語の制御不能な循環から、その場に固定されることに対する人々(あるいは人間以外の存在)の日常的な抵抗まで、このセンターが取り組む移民研究の対象は広がっています。

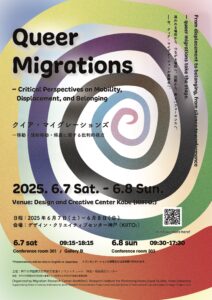

当センターのメンバーおよび提携研究者は、ジェンダー、セクシュアリティ、クィア移民、亡命政策と移民ガバナンスの倫理、近代のジレンマとの哲学的関わり、記憶、世代、影響に関する研究、文学的な旅と変容、観光とライフスタイル・モビリティへの批判的アプローチ、人種的主観性と人種化された構造、革新的な情報科学データ・アプローチ、言語学と翻訳の問題、ポストコロニアルとポスト帝国の遺産、比較と関係性の研究方法論などをはじめとした幅広い関心と専門知識を有しています。どれも学問領域を横断するものばかりです。今後数年間、私たちの目標は、既存の研究ネットワークを結集すると共に新たなネットワークを構築することで、相互の議論の場を創出し、新たなプロジェクトの出発点とすることです。神戸という港町の国境を越えたつながりと文化交流の歴史を踏まえながら、個々の研究を実りある共同研究へと発展させるため、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

移住・移民研究センター副センター長 工藤晴子

移住・移民研究センター副センター長 ドルノフシェク・ゾルコ シュペラ